仕事がつらい人、多いと思います。

満員電車に揺られ、仕事はまじめにやってるけど、自分の仕事がほんとうに誰かのためになっている実感などなく、ただただノルマに追われ、早期引退を夢見るだけの日々。「人生ってなんだろう」と思っている人が大半ではないでしょうか。

「この状況を変えるのもDX」であることはご存じでしょうか。

アフターデジタル 日経BP 著者:藤井 保文・尾原 和啓

数年前から書店に置いてあるこの本。実は、DXが目指す世界について非常に具体的に説明している本がすでにあったということを恥ずかしながら先月知り、全速力で読みました。

先日「DXってあたたかい?「ひとりEC」に学ぶDX時代の仕事イメージ」という記事でもお話させていただきましたが、DXとはやはり「人にしか出来ない、ホスピタリティが主役の世界の実現」でした。

「モノを売って終わり」の終焉【本の概要】

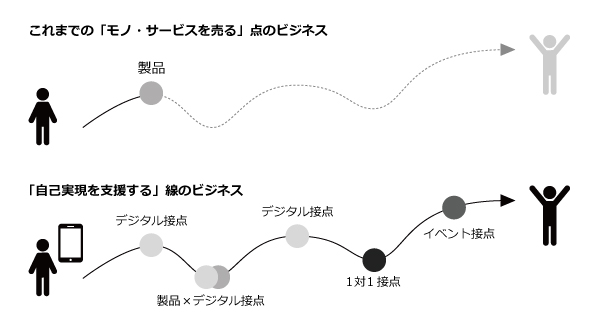

DXとは「モノを売るビジネスモデルから、ユーザーの自己実現を支援するビジネスモデルへの転換」です。

モノを売ることだってユーザーの自己実現支援じゃないの?と思われますが、明確にちがいます。

たとえば、モノを売るビジネスモデル。

ウォーキングシューズを売ることは、ダイエット支援の一つの助けにはなります。ですが、ウォーキングシューズを買った人がウォーキングを3日でやめてしまったとしても、メーカーはなにも支援できません。つまり「点のサポート」です。

対して、ユーザーの自己実現を支援するビジネスモデル。

アプリなどを通じ、ダイエット支援プログラムを無料で提供します。その中で、その人にあったウォーキングシューズを提案するという順番で、ウォーキングシューズは自己実現のイチツールにすぎません。つまり「線のサポート」です。

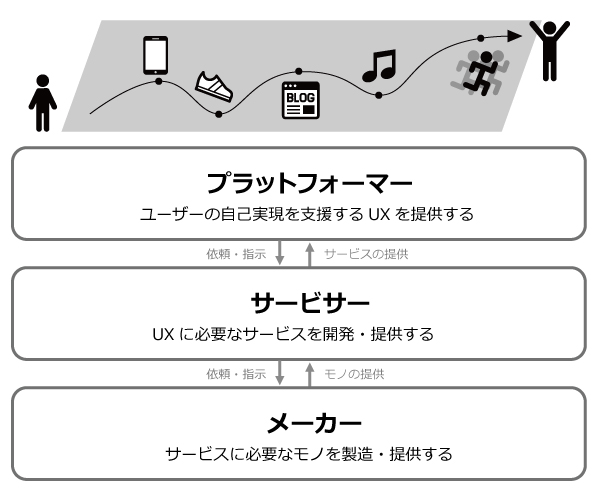

この話のポイントは「メーカー主導の旧来のビジネス構造」が崩れていく点です。

旧来、ウォーキングシューズを創るメーカーが上流で、その下に広告代理店や小売業者がいるという構図でした。

これから到来しようとしているのは、メーカーが最下流の時代。ユーザーの自己実現をアプリなどを通じサポートしていく「プラットフォーム事業」が最上流になり、メーカーはプラットフォーマーが必要とするモノを下請けとして創る構造です。

『アフターデジタル』では、海外ではすでにこの流れが本格的になっていることを非常に具体的に説明してくれている本です。実際、過去30年の時価総額ランキングを見ても、ユーザーの自己実現をサポートするプラットフォーム企業が上位を独占し、メーカー企業は上位にいません。

日本で一番時価総額が高いトヨタも、世界では2022年現在で35位。トヨタもまた脱メーカー企業を図りプラットフォーマーに転じようとしています。

すこし余談ですが、DXの潮流の一つであるD2C (Direct to Consumer:生産者が企画・生産した商品を、消費者に直接販売するビジネス形態) もまた、メーカーが下流になる”P2C (Person to Consumer:個人が企画・生産した商品を、消費者に直接販売するビジネス形態)” に進化しはじめています。

P2Cは、たとえば、ゆうこすさんが自身で企画した商品をメーカーに作らせ、SNSなどでリリースするという流れです。リリース時点で1万点すべて完売するなど驚異的な成果を上げることから注目が集まっていますが、ここでもメーカーは下流です。

つまり、DXは「メーカー主導から、プラットフォーマー主導のビジネスモデルへの切り替え」とも言え、この切り替えについてこれない企業が倒産していくという話でもあります。実際『アフターデジタル』の著者のところにも、メーカーから多数相談が寄せられているそうです。

やっぱりちょっとズレてるDXレポート

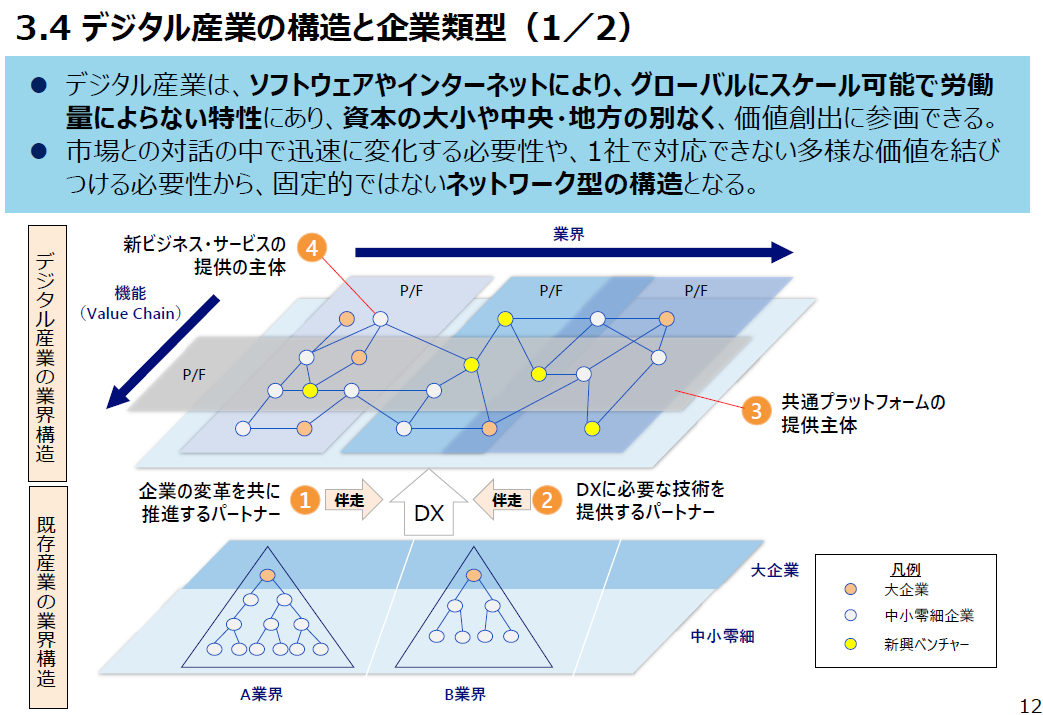

このプラットフォームの話は、DXレポートにも出ています。

https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210831005/20210831005.html

この図のプラットフォームと、『アフターデジタル』で語られているプラットフォームは果たして同一のモノでしょうか。

この図では、プラットフォームとは「デジタルでビジネスをグローバル展開」「企業規模関係なく参画できる」「企業同士が協力関係を築きやすくするためのコミュニケーションステーション」であると伝えています。

ですが、肝心の「ユーザーの自己実現支援のためのプラットフォーム」であることは伝わってきません。それによって、メーカー主導の産業構造が崩れるということも。

このような本質部分の理解のズレが、DX推進の歪みの要因になっているのではないでしょうか。

なるほど、プラットフォームってこういうことか

結局プラットフォームとはなんなのか。まだイメージが具体的になっていないと思うので、『アフターデジタル』で取り上げられている「平安保険」の事例をもとに、お話します。

DXがむずかしい生命保険会社の大改革「平安グッドドクターアプリ」

DXは、ユーザーの自己実現サポートであり「線のビジネス」への転換というお話をしました。

ですが生命保険というサービスは、ユーザーが加入したらそれ以降接点がない「点のビジネス」であり、それがゆえにDXはむずかしいと言われています。

「平安保険」はそのむずかしい生命保険DXを成し遂げ、中国ではアリババ・テンセントに並ぶ時価総額に登り詰めた企業です。

平安保険がまずやったことは、顧客接点を確保するための積極的なIT企業買収です。

- 医療・健康支援アプリを買収 →「平安グッドドクターアプリ」

- 自動車メディアを買収→「汽車之家」

- マイカー管理アプリを買収 →「平安好車主」

- デジタル決済・EC機能を買収 →「ワンウォレットアプリ」

- 家探しアプリを買収 →「平安好房」

中でも秀逸なのが「平安グッドドクターアプリ」です。

約2億人のユーザーを抱えるモンスターアプリなのですが、なぜ多くのユーザーを獲得することができたのでしょう。理由は「大きな社会課題を解決する無料アプリだったから」です。

中国には個人の開業医がたくさんいるのですが、質がピンキリ。高額な医療請求をしてきたり、逆に具合が悪くなってしまったりという事態が頻繁に起きるという社会課題がありました。そのため、国が質を保証している総合病院に行列ができてしまい、診察まで一週間かかったり、診察券を高額で売る転売屋まで存在するという状況に陥っていました。

この社会課題を解決したのが「平安グッドドクターアプリ」です。

①開業医のプロフィール情報・過去の評価などを見える化

②開業医からの問診を、アプリ上で無料で受けられる

③アプリ上で病院を予約できる

という機能によって良い開業医を見つけることができ、診察もスピーディーに受けられる仕組みです。平安グッドドクターアプリは中国国民医療のインフラとして、またたく間に2億人に使われるアプリに成長していきました。

属性マーケティングから、状況マーケティングへの転換

こうして平安グッドドクターアプリは、2億人のユーザーの利用状況をデータで確認することができるようになります。DXの真骨頂はまさにここから。一人ひとりの行動を読みとり、一人ひとりに合わせたジャストフィットな営業活動ができるようになります。

まず平安グッドドクターアプリの利用状況を分析する担当者は、平安保険の営業に連絡をします。

「Aさん、あのあとガンの情報を調べていたよ。あと、無料診断でこんな相談をしていて、来週病院の予約もしているので、ガン保険の話をこんな感じで話してみて。」

営業はAさんに、病院の件は知らない体で「最近体調いかがですか?病院は行ってますか?」と電話をかけ病院の話を聞きだし「病院行ってる間にお子さん預かってましょうか?」とアポイントを取り付け、ガン保険を勧めます。

仮にAさんが、その時ガン保険に加入しなかったとしても「いつも気が利くし、良くしてくれてるし、保険を購入するなら平安保険にしよう」という流れになります。このような活動を積み重ね平安保険の時価総額は一気に2倍になりました。

このビジネスモデルが画期的なのは、一人ひとりの状況をおさえ、一人ひとりの最適なタイミングで手を打つことができる点です。

これまでのビジネスは「属性マーケティング」でした。Aさんのように「ガン保険に興味がありそうなペルソナ」を想定して保険商品を開発し、CMを打ち注文を待つ。もしくは営業をかけていくというやり方です。

ですが実際は、Aさんとおなじ人は一人もいません。ガン保険に興味を持つ人はたくさんいますが、購入したいと思うタイミングも一人ひとり違います。その他にも、子供の有無や住むところなど、人それぞれ属性が異なるため「属性マーケティング」はうまくいかないことも多いというのが実情でした。

それに引き替え、ユーザー一人ひとりのベストなタイミングで訴求できる「状況マーケティング」は属性マーケティングの何倍も強力です。保険の内容も一人ひとりに的確なカスタマイズができるので、もう他社が入り込む余地がありません。

接点づくりはテックタッチ、信頼づくりはハイタッチ

この話の肝は「営業のリアル接点」がより重要になってくるということです。

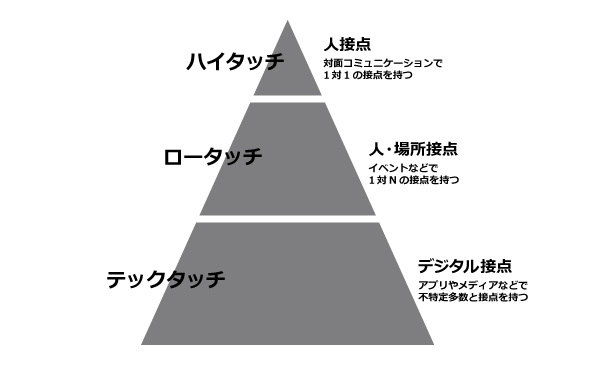

このリアル接点を「ハイタッチ」と呼びます。対して、アプリでのデジタルな接点は「テックタッチ」と呼ばれています。

平安ドクターアプリで2億人のユーザーと絶えず接点を持ち、そのデータをもとに営業がユーザー一人ひとりの信頼を獲得するリアル接点を担当するという考え方です。

Aさんにガン保険を勧めるために、病院に行ってる間お子さんを預かっておくこともハイタッチの一つ。また平安ドクターアプリをダウンロードして使ってもらい、丁寧に使い方を説明し信頼を獲得するのも、営業の、ハイタッチ領域の重要な仕事になります。

一見テック企業のように見える平安保険ですが、営業員をどんどん増やしています。DX=人員カットのイメージですが、この例をみるとすべては良質なハイタッチを生み出すためのテックタッチだということがわかります。

また重要なのは、平安ドクターアプリを目的化していないこと。従来の考え方ではアプリの有料会員を増やすことで収益を上げるほうにシフトしがちですが、あくまで保険の営業活動を高速で回していくための手段としてアプリを使っている点です。

無人コンビニも、人件費を削減するためにやっている施策ではありません。ユーザーの行動データを蓄積し、そのデータをもとにコンサルティング事業をするための取り組みです。実は、無人コンビニも、中に人がいないとつぶれてしまうそうです。万引きが増えるといった話ではなく、気楽に話せる人がいるということが結局重要だということです。

つまり、DX後の世界は「デジタル施策によって人が不要になった冷凍都市」などではなく、むしろハイタッチの価値が高まる「人のホスピタリティが輝く世界」だということです。

保険営業の一環としてお子さんを預かるというのは「打算が行き過ぎてる」ように感じる方もいらっしゃるかも知れません。ですが、それもまた「ユーザーの自己実現のために、点ではなく線のサポートを提供していく」ことがビジネスになると考えると自然な行為です。

こちらの売りたい保険を売るためにしつこく営業をかけていくのではなく、ユーザーの健康的な生活の実現のためにできることをすべてやっていくことが仕事になる。

従来のビジネスなら「余計なことに時間を使うな。利益率が下がる。」と言われていたところを、利益率など気にせずユーザーの自己実現のためにホスピタリティを発揮することができるということです。

それは、ユーザー側も、働く側にとっても幸せな、Win-Winな世界なのではないでしょうか。

まとめ

以上『アフターデジタル』からみえる、DX後の世界についてお話してきました。

●モノを売るビジネスから、ユーザーの自己実現をサポートするビジネスへの転換

●ユーザーの自己実現をサポートするプラットフォームが、ビジネスの最上流になる

●プラットフォームビジネスの主役はハイタッチ、リアル接点でのホスピタリティ

総じて、DXというのは、分業化へのカウンターカルチャーであるとも言えます。(カウンターカルチャーとは「対抗文化」のこと。サブカルチャーもその一部。主流社会の文化・価値観に反するカルチャー。)

「分業」という概念は、1776年 アダム・スミスの『国富論』によって登場しました。その後、仕事のプロセスを分業化することで、個々の精度が上がり生産性は高まっていったのですが、同時に「労働の喜び」が奪われていったという話があります。

スミスは同著のなかで、分業によって、自分の能力以下の仕事を果てしなくてやらされることになった労働者は「愚かになり、無知になり、精神が麻痺してしまう。彼らは理性的な能力も、感情的な能力も失い、ついには肉体的な活力さえも腐らせてしまう」(『国富論』第五編第一章より)と書き残しています。

引用:ビジネスの未来 エコノミーにニューマニティを取り戻す プレジデント社 著者:山口周

平安保険の例はまさに、高い保険をむやみやたらと営業をかけ売りさばいていくという「感情を失う」労働からの解放と言えるのではないでしょうか。(もともとPCは、巨大化しすぎたビジネス組織へのカウンターカルチャーとして生まれています)

そして実は一番おそろしいのは、デジタルディスラプターなどではなく、DXが成功した企業に、ホスピタリティを発揮した仕事を求める人たちが大移動をはじめることなのではないかと考えるきっかけになる一冊でした。

本DXの解像度を上げたい方、本書は非常におすすめです。

参照:『アフターデジタル』 日経BP 著者:藤井 保文・尾原 和啓

執筆者

リビルダーズ編集部